Marienborn ist, mag der Ort mit rund 500 Einwohnern noch so klein sein, ein Ort voller Geschichte und Bedeutung. Einst als Mordthal bekannt und gefürchtet wegen seiner gefährlichen Lage an einer wichtigen Handelsstraße, entwickelte er sich durch eine Reihe von wundersamen Erscheinungen und heilkräftigem Quellwasser zu einem bedeutenden Wallfahrtsort. Die Quelle, deren Wasser Kranke zu heilen vermag, steht im Zentrum dieser tief verwurzelten spirituellen Tradition und macht Marienborn, einen einstigen Grenzübergang aus der Kriegszeit, zu einem Ort der Hoffnung und des Friedens.

Die Anfänge der Wallfahrt nach Marienborn

Die Wallfahrt nach Marienborn reicht bis ins Jahr 1191 zurück. Über viele Jahrhunderte strömten Gläubige zur heilkräftigen Quelle. Durch Reformation und Säkularisation kam es jedoch nach und nach zu einem allmählichen Rückgang der Pilgertradition, ehe sie nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zum Erliegen kam. Erst in den letzten Jahren der DDR wagten es wieder Christen aus der Umgebung, den tief im Sperrgebiet des „Eisernen Vorhangs“ gelegenen Ort aufzusuchen.

Der Ursprung der Geschichte liegt jedoch in den Wäldern um Marienborn. Inmitten prähistorischer Hügelgräber und alter Kultstätten lauerten zwielichtige Räuber und Mörder, die Geschäftsleute überfielen und ermordeten, welche auf der wichtigen Handelsstraße zwischen Braunschweig und Magdeburg reisten. Schon bald erhielt der Ort aufgrund dieser Gräueltaten den Namen Mordthal.

Auf einer Weide hütete der Hirt Conrad seine Schafe, als er eine für ihn unverständliche Entdeckung machte: Eine Schar Jungfrauen, mit Fackeln ausgestattet, ging zu einer alten Eiche in der Nähe eines Brunnens. Dort verneigten sie sich und beteten.

Die Entdeckung der heiligen Quelle

In seiner Verwirrung über das Geschehen bat Conrad Gott darum, ihm den Sinn zu offenbaren. Tatsächlich erschien ihm die Jungfrau Maria, die ihm sagte, dass unter jenem Eichenbaum ein Altar erbaut werden solle. In einer zweiten wundersamen Erscheinung sah der Hirt, wie ein Bild der Heiligen Jungfrau sich aus den Wolken auf den Grund des Brunnens niederließ, während zwei Engel ein Kreuz darüber hielten.

Krank und schwach, dem Tod nahe, rief der Schäfer einen Priester und berichtete ihm von den Geschehnissen. Schon bald darauf verbreitete sich die Geschichte von der Heiligkeit des Brunnens und lockte zahlreiche Schäfer an, die ihre Tiere an dem Brunnen tränken wollten. Doch die Tiere wichen erschrocken zurück – denn die Quelle war heilig und ihre Heilkraft allein für den Menschen bestimmt. Wer krank war und von ihrem Wasser trank, sollte Linderung oder gar Heilung erfahren.

Die Nachricht verbreitete sich schnell. Gläubige kamen, tranken in Andacht vom klaren Wasser und nahmen es auch mit nach Hause, um es Kranken zu bringen. Als die Berichte über Heilungen zunahmen, pilgerten auch Geistliche gemeinsam mit der Bevölkerung zur Quelle. Nach einem stillen Gebet begannen sie, den Grund des Brunnens zu untersuchen und entdeckten dabei eine kleine, hölzerne Marienfigur.

Begleitet von Gesängen wurde die Figur feierlich unter einer nahe stehenden Eiche aufgestellt. Spontan errichteten die Menschen einen Altar, auf dem sie zahlreiche Gaben niederlegten. Wenig später entstand an dieser Stelle die erste Kapelle – der Beginn des Wallfahrtsortes Marienborn.

Vom Hospital zum Augustinerinnenkloster

Die heilende Quelle von Marienborn zog nicht nur Pilger an, denn sie gab auch den Anstoß zur Errichtung eines Hospitals durch Erzbischof Wichmann im Jahr 1191. Aus dem Hospital entwickelte sich ein Augustinerinnenkloster, in dem ab 1224 über 70 Ordensfrauen lebten und wirkten. Das Kloster bestand fast 600 Jahre, bis es im Zuge der Säkularisation 1810 aufgelöst wurde.

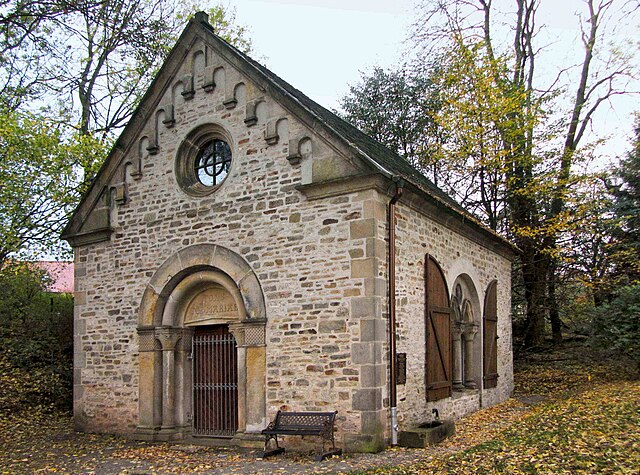

Die Kapelle blieb jedoch nicht von Katastrophen verschont: Im 14. und 15. Jahrhundert wurde sie mehrfach von der Pest heimgesucht, zudem zerstörten Brände große Teile der Gebäude. Dennoch erlebte der Ort immer wieder neue Aufbrüche. So wurde die Kapelle 1836 auf den alten Fundamenten neu errichtet. Die Fenster zierten farbige Glasmalereien, die in acht Szenen die Entstehungsgeschichte des Klosters erzählten.

Von der einst mächtigen romanischen Wallfahrtskirche, den Klosterzellen und dem kunstvoll geschnitzten Altar des berühmten Bildhauers Tilman Riemenschneider zeugen heute noch imposante Reste der Klosteranlage. Nach der Auflösung des Klosters wurde im 18. Jahrhundert an seiner Stelle ein adliges Frauenstift gegründet. Für die Äbtissinnen entstand ein repräsentatives Wohnhaus, das bis heute erhalten ist.